妨害の結果がなくても罰することができる威力業務妨害罪。裁判官の好き勝手に対抗する叡智とは…

宮本弘典さん(関東学院大教授・刑法)は、武蔵野五輪弾圧控訴審提出意見書「過度に広汎な処罰の禁止と刑法上の違法性~いわゆる『武蔵野爆竹事件』をめぐる威力業務妨害罪の成否をめぐって」で、黒岩さんの無実を論じてくださいました。

中世からファシズムの歴史を振り返りつつの、非常に重厚な意見書です。ただ、法律に慣れ親しんでいない人には、ちょっと難しいかもしれません。

そこで私たちは宮本さんをお招きして、刑法や武蔵野五輪弾圧について話を伺いました。丁寧にお話いただいき、宮本さんの意見書を読む前の予習にもおすすめです。ぜひ、この講演録を読んで、意見書にもトライ! ↓

過度に広汎な処罰の禁止と刑法上の違法性(前半) ーいわゆる「武蔵野爆竹事件」における威力業務妨害罪の成否をめぐって…宮本弘典氏意見書 - 武蔵野五輪弾圧救援会

過度に広汎な処罰の禁止と刑法上の違法性(後半) ーいわゆる「武蔵野爆竹事件」における威力業務妨害罪の成否をめぐって…宮本弘典氏意見書 - 武蔵野五輪弾圧救援会

2023年4月23日@武蔵野芸能劇場「武蔵野五輪弾圧 控訴審突入決起集会」講演録

インタビュー:井上(武蔵野五輪弾圧救援会)

意見書で、裁判の技術論にとどまらず歴史・思想についても述べた

―― 今日は、関東学院大学で刑法を教えている宮本弘典先生にお話を伺います。宮本先生は武蔵野五輪弾圧裁判の控訴審において、非常に重厚な意見書で、黒岩さんの無罪を主張してくださいました。

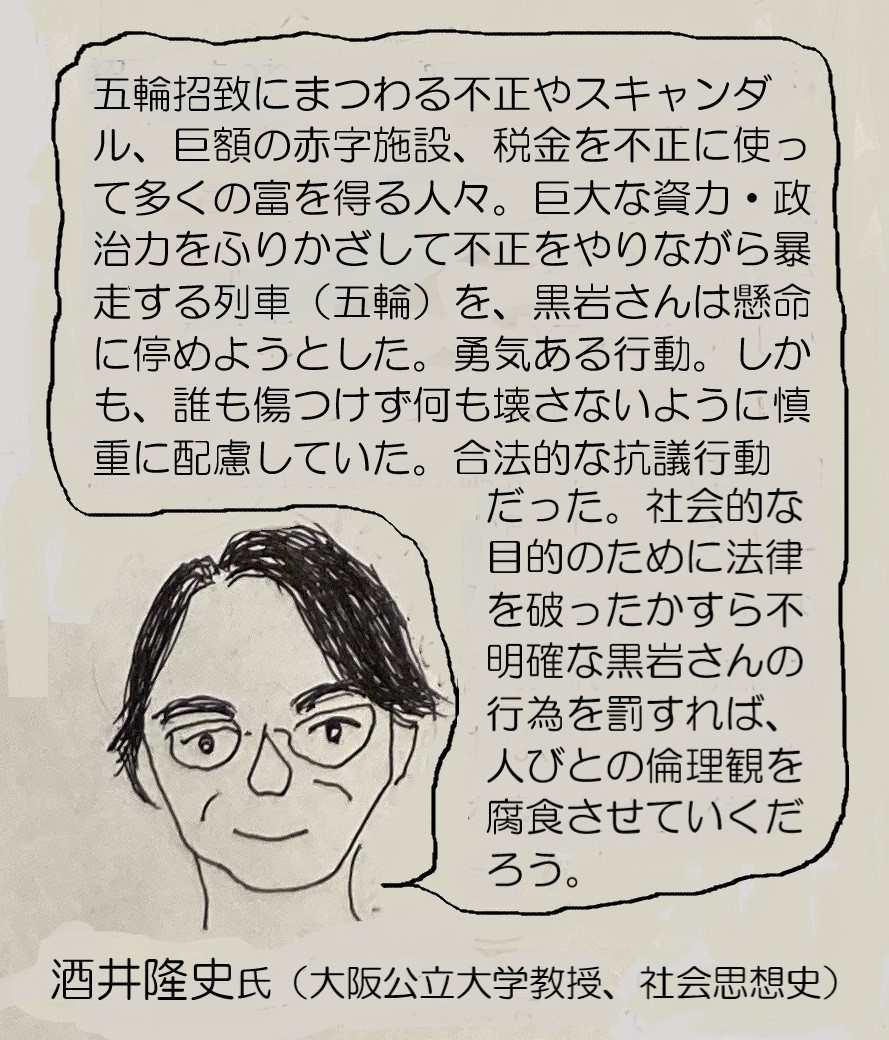

弁護団会議では控訴審で学者の先生に意見書を書いてもらおうと決まり、なかなか書いていただける方が決まりませんでした。最初に宮本さんが手をあげてくださり、それからパタパタと笹沼弘志さんと酒井隆史さんにも快諾いただきました。お三方には、大変内容の濃い、裁判全体の意義を一段と深くする意見書を書いていただけたと思っています。

私が普段活動している立川自衛隊監視テント村という反基地団体は、2004年に反戦ビラ弾圧という刑事弾圧を受けました。その事件は大変注目されて、最高裁の時は何通も学者意見書を頂きました。

でも正直言って、そのどれよりも今回の宮本さんの意見書の方が嬉しかったです。

反戦ビラ弾圧は、誰がみても酷い弾圧だったから意見書も書きやすかったと思います。でも今回は爆竹ですから、一瞬「ウンッ?」となる人も当然いる。でも宮本さんは無罪だ、公訴棄却だと言い切ってくれています。その宮本さんの理路は、細い道筋をしっかりと歩んでいくやり方で、とてもスリリングで読み応えのあるものでした。

それでは宮本さん、自己紹介を含めてよろしくお願いします。

→ 反戦ビラ弾圧とは 立川反戦ビラ弾圧 裁判闘争について

宮本

関東学院大学で刑法を教えております宮本です。

今回の裁判では笹沼さんも酒井さんも、大変良い意見書を作ってくださいました。酒井さんの意見書は「ですます」調で書かれていて、裁判官に「君達でも分かるだろ」と優しく教え諭しているようで「いいなあ」と思いました。

酒井さんなどに比べて、私は売れない学者です。裁判記録を送っていただいて、意見書を依頼され、2つのことを考えました。

一つには、この黒岩さんの事案について、裁判官を説得するのは実に困難だということです。これまでの判例や教科書のロジックに従う限り、無罪を取るのは針の穴にラクダを通すより難しいでしょう。でも私は立川反戦ビラ裁判と同様で、「こんなの無罪に決まってるじゃん!」と思います。

こういう事案を検察が捜査し、身柄を拘束し、起訴する、それがそもそもおかしなことです。そういうおかしな起訴に対して、裁判官が(目に浮かびますが)したり顔で「こんなの有罪に決まっているだろ」という判決理由を書く。この日本の刑事司法の文化そのものが問題だと思うわけです。

いま一つは、意見書を求められたことについて、少しばかり嬉しい気持ちもありました。このひどい現実に対して、売れない学者が実際の裁判で意見書を書いて批判できるチャンスは実はそうあるものではありません。日本の司法文化、日本の刑事司法のおかしな現実を実践的に批判できることは、研究者にとっても得がたい機会だからです。

そうした批判を展開するには、裁判の技術論だけではなくて、歴史的・思想的な観点から物事をみておくことが必要です。今日はそのような考え方の大切さを伝えいと思ってやってきました。

近代刑法の理念と現実

―― 今日のお話は、大きい話から小さい話へ、つまり「刑法とはなにか」という話から「武蔵野五輪弾圧裁判の評価へ」という流れで伺っていきます。

まず刑法の根本的なことについて。私は宮本先生の意見書を読んで、遅まきながら初めて知ったことがあります。

「そもそも刑法は、権力が人を捕まえるためにある」とこれまで思っていました。でも宮本先生の意見書には、「そもそも近代刑法というのは、国家権力が好き勝手に人々を裁いて刑罰を科すことを抑制するという理念から出発したものだ」と書かれています。

もしそれが本来の「刑法の理念」だとしたら、自分の知っている刑法のありようと全然違うなあ、と大変びっくりしました。

まず初めに、近代刑法の理念とは何か、どういう理由で成立したのか、また実際どのような経過を辿ったのか、というあたりを教えてください。

宮本

最初に結論のようなものを述べておきます。刑法は現実においては、つまるところ社会の統制装置だし、国家の暴力装置です。それはそのとおりです。

でも現実がそうであるからこそ、それを抑制する理念装置や理論構築が必要だったわけです。そうした理論構築を実践したのが、僕らが中学や高校で習ったモンテスキューやルソーとかロックとか、そういう人たちです。

近代初期のこういった人たちの著作では、必ず「刑事司法改革」に一章、あるいはまとまった頁数がさかれています。つまり、「刑事司法改革」は、自由主義的な政治改革・国制改革にとって大きな課題だと考えられていたわけです。

刑事司法改革というのは、今でいう刑法というより、多くは刑事訴訟法に関する分野に関係します。要は、刑事裁判そのもののあり方を変えていかなければならないと、当時の識者は痛切に考えていました。これは知識人が頭の中だけで、絵空事として考えていたことではありません。刑事裁判のあり方を根本的に変えることは、現実問題として強く求められていました。

ではその時代の裁判はどんなものだったのでしょうか。

まずは「魔女裁判」をイメージしてください。魔女裁判では、例えば街はずれに住んでいた老人が可哀そうなことに「魔女」と名指されて処刑されることもありましたが、そういうものだけではありません。

皆さんもご存じと思いますが、一番有名な魔女裁判はジャンヌ=ダルクの死刑です。あれは、一言でいえば政治犯の処刑ですね。貴族にとってジャンヌは、自分たちの権威や支配体制を脅かす時代のヒロインでした。刑事裁判は、彼女を「魔女」として排除(抹殺)する手段だったわけです。その裁判では「ジャンヌ=ダルクが何をしたか」、つまり「行為」が問題だったわけではありません。決定的な有罪の理由は、「ジャンヌがサタンと契りを結んだ」という内心の悪性、道徳的堕落でした。

このように前近代の刑事司法では、その時どきの支配階層にとって都合の悪い人を排除(抹殺)するために、「あいつは魔女ですぜ」というウソの密告者を作り出し、証言なり拷問で自白を得たりして、簡単に裁き、排除し抹殺することができたわけです。

18世紀後半の後期啓蒙思想が普及するとともに、この耐え難い国家体制と刑事司法に対する改革要求も高まりを見せました。その改革要求のモットーを端的に示す標語があります。「刑法の世俗化・合理化・人道化」です。世俗化・合理化とは、刑法の背後にある宗教的な倫理や道徳を除いていくべきということ。人道化とは、刑罰の残虐性を排除するということです。

こうした考えにたって刑法(刑事司法)改革運動が展開され、その成果・果実として「刑法の謙抑性・断片性・補充性」という三つの理念が近代刑法の公理として確立されました。

どういう意味でしょうか。それぞれの反意語を考えると分かりやすいですね。

まず謙抑性の反意語は「積極性」ですね。「社会に色んな紛争が生じたときに、積極的に刑法を用いるのはやめましょう」、これが刑法の謙抑性です。

次に、断片性の反意語は「包括性」です。「社会で生じるありとあらゆる紛争すべてに対して刑罰を用いるべきではない」、ということです。例えば今回の五輪弾圧のように、一見他人の業務を妨害しているように見えるけれども、そうした行為すべてに刑法234条の威力業務妨害罪を適用するようなことはやめましょう、というのが近代国家の約束事だというわけです。

最後の補充性ですが、その反意語は「優先性」です。「優先的に刑法を用いるのではなく、他の手段で問題を解決できないときにのみ刑法を用い、刑法の使用は最後の最後だけにしましょう」と。これが補充性です。

これをまとめて「刑法はウルティマ・ラティオ(最後の叡智)である」ということになります。

近代とは、領主や教会の権力が暴力性をはく奪されて、国家権力だけが暴力を系統的・組織的に独占する過程でもあります。軍隊も、刑罰も、警察も、いまや国家が独占的に所有する暴力です。だから、その国家の暴力をどうやって抑制するかということは、現実的な大問題でした。

なぜかというと、近代以前には、無辜の政治犯たちが「魔術師」「魔女」として、他人の密告や拷問で得られた自白によって有罪が認定され焼き殺されていた経験をしており、その記憶がなお生々しく残っていたからです。

そうした耐え難い刑事司法を克服するための手段として、啓蒙思想家たちは近代刑法のイメージを提示し、その実現のための実践も積み重ねられました。たしかに近代刑法とはあくまでイメージであって、「これが近代刑法です」という個別の確定例があるわけではありません。

しかし大事なことは、近代刑法は決して頭の中だけの理念ではないということです。残虐で誰が刑罰に科せられるか分からない危険な中世的刑事司法の「現実」に対して、その抑制のための極めて「現実的」で実践的な運動として、近代刑法というイメージが生み出されたのです。

このような歴史は、1945年以降の日本の刑事裁判や刑法適用の現実に対する痛烈な批判と反省を迫るものといえるでしょう。

日本国憲法がファシズムによる暴力的支配・抑圧との訣別を宣言するものであるならば、日本国憲法の下で目指されるべき刑事司法もまた、言葉だけの綺麗事ではなく、特に1941年以降の思想的総力戦体制下における、治安維持法や国防保安法に典型的な刑罰権の濫用という、あの酷く耐えがたい刑事司法を克服し、それと訣別するものでなければならなかったはずだからです。

しかし、裁判所や法務・検察はいうまでもなく、私たち研究者もまた、そうした歴史的な省察を欠いているというのが現実です。刑事司法における自由保障という点で、非常に大きな問題です。

憲法31条と「過度に広汎な処罰の禁止」

―― そう考えてみると、近代刑法の理念が現実的にどういう姿で立ち現われて来るかがとても大事なことだと思います。

宮本さんの意見書の流れでいうと、そうした近代刑法の理念の具体的な立ち現われ、というのは、1つは憲法31条を軸として権利化されていると書かれていました。憲法は色々有名な条文がありますが、31条をそらんじられる人ってそんなにいないと思います。私もこれまで全然知りませんでした。読んでみますね。

憲法31条 : 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない

一見すると、結構普通の、そのとおりなんじゃないかという内容です。でもこの中に、深い思想と脈絡がある、と宮本さんはおっしゃっています。

憲法31条は、一般的には「罪刑法定(ざいけいほうてい)の原則」とつながっているといわれていて、「罪刑法定の原則」は、例えばWikipediaでは「ある行為を犯罪として処罰するためには、法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰をあらかじめ、明確に規定しておかなければならないとする原則のこと」と説明されています。

つまり「前もって法律がない内容で刑罰を科してはならない」ということですよね。しかしこれは単に、「法律なくして刑罰無し」を意味しているのではなくて、もっと深い含意があるということを宮本さんは意見書で展開されています。

宮本

近代以前にも、大昔だって法律はありました。日本の刑法学者の中にも、皮肉交じりに、「律令の時代からこの意味での罪刑法定主義は存在した」という人はいます。そりゃそうです。

法に定めのない刑罰権というのは、古代であれ、いわゆる国家体制が成立してからであれ、ありません。ローマでも、古代中国でも、古代日本でもそうです。法律に定めがないのに、正式に裁判をして有罪判決を下すことはできないのです。ですから憲法31条を文字どおりに解釈するだけでは、これは「当たり前の話」となる。

ところで中世には、「よきキリスト者の教えに反する行為」を理由として処罰されることもありました。どんな行為が処罰されたのでしょうか? 井戸端でおかみさんたちが集まってお喋りに興じ、時には修道士や神父さんに対する卑猥な眼差しを交えた話題が上ったりする、そういう行為です。

もう少し身近で深刻な例もあります。日本の治安維持法は、「国体変革」を目的とする結社(を組織すること)が処罰対象でした。後には法改正により、結社の「準備」や、「国体変革」という目的遂行のための行為も含めて、処罰対象行為は止めどなく拡大していきました。

治安維持法があれだけ猛威を揮い得たのは、「国体の変革」が何を意味するか、いえ端的には、「国体」が何を意味するかが明らかではなかったからです。

「国体ってなんぞや」というとき、例えば当時の文部省が出した「国体の本義」という文書によっても「国体」の定義は結局のところ内容空疎で、「天皇を中心とした国のありよう」だとか「天皇中心の国の道徳体系のありよう」といったものでしかありませんでした。先ほどの「よきキリスト者の教えに反する行為」と、「国体の変革」は一体何が違うのか、ということです。

このように、ありとあらゆる行為を包含して規制し処罰することを可能にする法律の存在を許すと、耐え難い刑事司法が現実化するわけです。

一言加えておきますが、内地の刑事裁判で、治安維持法違反単独での死刑判決は一件もありません。死刑判決が乱発されたのは、当時は日本統治下にあった朝鮮半島においてです。弾圧のための刑法適用も、中心と周縁で全く異なる相貌を見せることに注目しておくべきでしょう。

憲法31条の意味を理解するとき問題となるのは、20世紀の前半から半ばにかけて、立法府(国会)が法律を作って行政府や司法府をコントロールするだけでは結局のところ市民的な自由を守ることができないのだ、という歴史的な経験=ファシズム体験です。その典型は、治安維持法や国防保安法による刑事弾圧でした。

治安維持法や国防保安法も議会によって制定された法律です。議会による適正な手続きを経て成立した法律に他なりません。

そうすると市民の自由を保障するためには、たんに「議会が法律を作った」という形式的合法性を確保するだけではだめで、その法律が内容的にも私たちの自由を十分に保障するものでなければならない。そういう風に憲法31条を解釈しなければならないわけです。ファシズムの経験を教訓として、アメリカとかヨーロッパでこうした議論が形成されるようになります。

残念ながら、日本はファシズムの本場だったにも関わらず、この議論は相当に遅れて出てきました。最高裁が(形式だけにせよ)この考えを受容れたのは1975年のことです。有名な徳島市公安条例事件ですが、そこまで時間がかかりました。

私が意見書の中で強調した「過度に広範な処罰の禁止の原則」とは、まさに今お話したことです。単に議会によって法律が制定されたというだけでは、罪刑法定の原則を満たすことはできないですよ、ということです。刑罰法規は、私たちの自由を不当に侵害するような内容を持っていてはいけない。またその法律の適用も、不当に広い=不必要な範囲に及んではいけない。そうでなければ、その法律は罪刑法定の原則に反し、憲法31条に違反すると捉えるべきだということです。

今回の事件では、抗議の爆竹使用が威力業務妨害罪の求める「威力」の行使に当たるのか、が問題となります。構成要件に該当するのかどうか、構成要件には該当するけれども違法性がなくなるのではないかとか、刑法学者や司法試験受験生が好みそうな刑法上のややこしい問題については後でまた話します。

もっと重要なのは、そうした問題以前の段階です。議会によって制定された法律に基づいているのだから、罪刑法定の原則の問題はない、あとは解釈による法適用の妥当性を争うだけだ、といった狭い議論に陥ってはいけません。罪刑法定の原則は「過度に広汎な処罰の禁止」という要請を含んでいます。威力業妨害罪についても、その適用が「過度に広汎な処罰」をもたらすような解釈は許されないのです。罪刑法定の原則は、その意味で単なるモットーではなく、現実に働くべき憲法上の要請です。

罪刑法定の原則を講じるのは私たち刑法学者ですが、本当は憲法学者がきちんと議論しなければならないテーマだと思います。

構成要件と違法性の関係性について

―― 憲法31条が歴史的に含意しているはずの、「過度に広範な処罰の禁止」は立法、解釈、適用のすべての段階で本来は検討されるべきものであるというお話でした。

次の質問はちょっとマニアックかもしれません。

構成要件と違法性判断の関係について、宮本さんの意見書を読んでいて一つ気付きがありました。

刑事裁判は一般的にまず構成要件該当性を争います。その上で、たとえ構成要件を満たしていても違法性は無いのだ、という風にふつうは主張します。

しかし私は、以前から「構成要件」という概念の意義というかレゾンデートルがいま一つはっきりしていない気がしていました。一般的には構成要件とは、「刑法が類型化した犯罪行為の型」というように説明されると思います。しかしある「行為」を「犯罪行為の型」に該当するかどうかを決めるためには、そもそも違法か合法かの判断が先に紛れ込まざるをえないのではないか。とすると先に構成要件該当性を争って、次に違法性判断を争うという刑事裁判の仕組みがどうも変な気がします。

宮本さんの意見書のなかには、そもそも構成要件該当性を判断するのにも、違法性評価が入り込んでいる、むしろ先行している、と書いてありました。これには、これまで謎だったものがひとつ解けた気がしました。

このあたりのことをお願いします。

宮本

昔は「姦通罪」の規定がありました。不倫について女性だけを処罰するという酷い法律でしたが、現在では廃止されています。また、借金を期限までに返済しないと「債務不履行」という民法上の不法行為となりますが、債務不履行罪という刑法の条文はありません。債務不履行は民事賠償の対象にはなりますが、(黒岩さんのように)逮捕されて139日間も勾留される、ということにはならないわけです。

なぜかというと、先ほどの「過度に広範な刑事規制の禁止」とも関係しますが、立法段階(刑罰法規を創設する段階)で、どのような行為に対して国家の物理的な実力=暴力である刑罰を科すべきか、という評価があらかじめ存在するわけです。

つまり不倫なんて、婚姻制度への侵害ではあるかもしれませんが、恋愛や性的自由という自由の行使の問題でもあります。これに国家が物理的な実力=刑罰をもって干渉すべきかどうか、というあらかじめの判断が先行し、「やはり刑法で介入することは許されない」と帰結したわけでしょう。

このように、刑法典をはじめ、あらゆる刑罰法規に規定されているのは、刑罰という国家の暴力をもってしてでも介入すべきだとあらかじめ評価された行為だけであり、その意味で、違法性評価が構成要件に先行している、といえるわけです。

このことは刑法の謙抑性・断片性・補充性の観点からは当然の帰結です。ありとあらゆる社会的な紛争の全てに刑法が適用されるわけではないという以上、このことは至極当然というべきでしょう。

ここからが、質問の本旨だと思います。

「威力を用いて人の業務を妨害した」、これは国家の暴力をもってしてでも介入すべき事柄である、という評価(つまりは違法評価)があらかじめあって、威力業務妨害の構成要件を規定する威力業務妨害罪が制定されました。

しかし、刑法の謙抑性・断片性・補充性の要請が働く限り、国家が刑罰をもって市民の社会活動に介入することは、極めて抑制的で限定的でなければなりません。威力業務妨害罪でいえば、「威力を用いて」「他人の業務を」「妨害した」というそれぞれの要件について、抑制的で限定的な解釈が求められるわけです。

「直観的に」という言葉をよく使うのですが、ありありと明確に心の中にイメージできるようなかたちで、「これは許されない」というような威力業務妨害のみが刑法234条の構成要件該当性に該当し、違法性を有するということです。そうでないと、罪刑法定の原則の「過度に広汎な処罰の禁止」に反して、憲法31条に違反する法適用になると思います。

その意味では、構成要件に対して違法性の評価が先行する、ということもできます。ただ、罪刑法定の原則から明らかなとおり、構成要件に該当するかどうかの判断は、裁判官の恣意や専断(勝手気ままな判断)を排して、市民に対して予測可能なものでなければなりません。自分の振る舞いが構成要件に該当するかどうか予測できないと、自らの活動が国家の暴力的な介入を招く危険を払拭できず、市民の行為の自由を確保することができないからです。

したがって、その場しのぎの機会主義的な、あるいは便宜主義的な裁判官の判断を許さないためにも、構成要件該当性の判断は斉一的で類型的な判断でなければなりません。ところが、違法評価は個別的で具体的な事柄(事実)に及びますから、違法判断は必ずしも斉一的で類型的なものとはなりません。要するに、刑罰法規による構成要件の創設に対しては(一般的な)違法評価が先行しますが、それとは逆に、有罪認定プロセスとしては斉一的で類型的な構成要件該当性判断が個別的で具体的な違法判断に先行しなければならないわけです。

これを逆にして、有罪認定プロセスにおいて個別具体的な違法判断を先行させると、ある意味で戦前の治安維持法裁判に戻ることになるのです。

―― ああ、ある意味そうなるのか。

宮本

戦前の刑事裁判は「形よりも実質」です。裁きの対象は(外形的な)「行為」ではなく、被告人の(思想・信条に及ぶ)「人間性」そのものでした。有罪宣告は、法的のみならず道徳的にも、まさに被告人の人間性を全否定するものでした(「非国民!」)。

「形」としては犯罪とはみなしにくい行為であっても、その内実は「日本的な道義」とか「天皇制の倫理」に抵触する。つまり、構成要件に当てはまる行為であるかどうか微妙だとしても、あるいは構成要件に該当しない行為であっても、それが「日本的な道義」を侵害すれば違法であり処罰すべきである、戦前・戦時の刑事司法はこうした論理で市民の自由に対する国家権力の暴力的な介入を許してきました。だから戦後刑法学は、外枠より内実が先にあるんだ、という議論は絶対にしてはならない。いわゆるリベラリズムです。

有罪認定において外形(客観的事実)を先行させることは決定的に大事です。ただ、その外形(客観的事実)がなぜ処罰されるのかといえば、国家の暴力をもってしてでも規制し抑止しなければならない事実だ、という違法性評価が先に存在するからだ、ということなのです。

―― 今のお話はとてもよくわかりました。ただ実質的に今は、外形の規範が強すぎる気がします。戦前は、外形の判断がないがしろにされて、内実が肥大化して、外形なんてどうでもいいんだ、となってしまった。それへの反省から、戦後の刑法(学)はまず外形判断が大事になった、という経緯はひとつ大事にしなければならない、ということですね。

でも今はまさに「犯罪行為の外形を満たしているから」というのが非常に画一的・抑圧的に適用されています。今回の弾圧でも形式的に構成要件を満たしているから有罪っていうやり方に、現実問題としてはなってきてしまっている。

そういう現状を批判的に考えるうえで、実は違法性評価が構成要件に先行しているんだ、という問いを宮本さんの方から立てている、という、そんな理解でいいでしょうか。

宮本

はい、そうですね。

刑法234条「威力業務妨害罪」の特徴について

―― この点については、今後も考えていきたいと思います。特に社会運動に対する弾圧を考える上では重大なテーマだと思います。

次に、「威力業務妨害罪」の内容に入っていきます。

私たち、黒岩さんが爆竹でパクられて、最初はなんの罪状かも分かりませんでした。それで弁護士さんに接見に行ってもらったら、どうも威力業務妨害罪だということで、初めてその被疑事実と向き合いました。威力業務妨害というけれど、何が威力で、どこが業務妨害だったのかのがよく分からないところもありました。

それからまた数日すると、勾留状が宅下げされてきました。それを読むと、どうも「聖火」イベントそのものに対する業務妨害ではなく、イベント会社の社員に対する業務妨害であるらしい、ということが分かったわけです。

最初に弁護士さんに聞いて一番驚いたのは、「威力業務妨害罪は妨害の実態・結果がなくても成立する」ということでした。これはかなり衝撃的でした。これではほとんど何も限定がないじゃないか、という気持ちになりました。

こういう法律が公安事件の弾圧に使われるようになると、果てしなく弾圧の可能性が高まってしまうのではないか。

つまり「被害者」と名乗り出た、あるいは警察や検察が白羽の矢を立てた人物が、「自分は威力を受けました。業務妨害されました。」といえば、形式上は成立してしまう。客観的な妨害結果が不要なわけですから。こういう罪状を公安事件で使うことについての危険性について、最初にお願いします。

宮本

威力業務妨害罪とか、住居侵入罪もそうですが、独特の規定なんですよね。

例えば殺人罪だと、殺した対象が人間にあたるかどうかは、条文の文言をどのように定義するかで定まります。つまり殺人の対象となる「人」を定義すれば、その意味と範囲は確定します。

例えば胎児の状態から母体外に一部でも出てきたら「人」である、とか。全部出てきて独立肺呼吸を始めた段階で「人」である、とか。そういう議論です。殺人罪が成立する「人」に該当するかどうか、これは定義の問題です。

あるいは「人」の中に自分自身も含まれるかどうか。「含まれる」とすれば自殺も殺人罪ということになりますね。でも、ここでいう「人」は自分以外の人である、と一旦定義してしまえば、自殺は殺人罪には該当しなくなる。死体は人には含まれないし、熊も人には含まれない。「この子は私の家族です」といくら主張しても、犬を「人」に含めることはできません。

このように、条文にある文言を定義してしまえば、犯罪にあたる行為の「外枠」は動かないわけです。

ところが、威力業務妨害罪の「威力を用いて」という部分の解釈について、判例は、「人の意思を制圧するに足る勢力」としています。こんなこと言われたって、いま殺人罪でみた「人」のような定義はできますか? 不動の「外枠」を画定できませんよね。

定義できないから、裁判所はさらに悪あがきをして「四囲の状況からして威力(人の意思を制圧するに足る勢力)といえるかどうかの問題だ」と言います。一般的な定義ができないから、対象行為が行われた状況を考える、つまり個別的で具体的なその時の状況から威力といえるかどうかを判断する、としているのです。

要するに、威力といえるかどうかはケースバイケースである、と裁判所が自ら認めているわけです。

ケースバイケースというのは、もはや定義ではありません。「威力を用いて」という行為の「外枠」を画定できないからです。

「外枠」を画定できないということは、「威力を用いて」という文言の「解釈」ですらない、ということです。「解釈」とは、言語的に表示される概念、「威力を用いて」とはどういうことかの「外枠」を画定させる論理形式だからです。

先ほどの「人」の解釈(つまりは定義)のように、「人」という概念の「外枠」が画定していれば、ある行為が「人」を殺したといえるかどうかの認定について、その適否・正誤を判断したり批判したりすることもできます。

しかし、威力業務妨害罪の「威力を用いて」については、このような意味での「解釈」を許さない、というのが裁判所の姿勢です。そうすると、「解釈を許さない」わけだから、裁判官に対して「これは威力の行使にあたらない」という反論も意味をなしません。

だってそうですよね。裁判官の「威力の行使だ」という認定は、ケースバイケースの判断でしかありませんから、それに対して、ロジックの問題として「その判断は間違いだ」という反証ができないわけです。そういう条文(解釈)になっているわけです。

このように、裁判官のケースバイケースによる判断には限定や拘束がありません。この条文の適用を抑制し限定するには、やはり「解釈」が必要です。ケースバイケースの判断を限定する「準則」を確立し、「威力を用いて」という場合に満たさなければならない要件や基準を明示して、「準則」が示すそれらの要件や基準をすべて満たさなければ威力の行使に当たらない、そういう判断を可能とすべきでしょう。私が書いた「武蔵野弾圧裁判」意見書では、例えば相手方の活動の自由を完全に制圧しさらにその自由の断念・放棄を迫るような有形力の行使に限定すべきだ、と主張しています。やはり、「威力を用いて」の「定義」によって限定するしかないのです。

しかし残念ながら、日本の裁判所にはそういうカルチャーがありません。

このことは、日本の刑法典の歴史にも関係しています。現在の日本の刑法典は1907年に制定されました。この日本の刑法典は、ナチス刑法と並ぶ「社会防衛刑法」の典型だといわれています。

世界史の大きな流れをみておきましょう。19世紀末から20世紀初頭の世紀の転換期、資本主義の矛盾・行詰まりが顕著に現れて都市の治安が悪化し、社会防衛的な刑法の制定という運動が各国で起こります。この時代、先ほどお話したような近代刑法は自由保障を重視する刑法だから、国家にとって、治安維持・強化にとって役に立たないとして批判されます。だから近代刑法の理念に沿うような自由主義的な刑法をかなぐり捨てて、国家にとって有益で使いやすい刑法を制定しようという運動が各国で生じました。その典型が、(もはや廃止された)ナチス刑法と、現在も生きている日本の(現在の!)刑法典というわけです。

100年以上の時を経て、日本の刑法典は現在もなお生き続けています。敗戦後も刑法の根本的な全面改正ができなかったからです。そういう法的な伝統のなかで、判例がずっと積みあげられてきたのです。

法律を勉強する者にとってすごく不思議に思うことがあります。私も学生時代に不思議に思ったのですが、例えば「因果関係」の重要な判例を学ぼうとすると、戦前の判例も出てきます。日本国憲法以前の判例が、日本国憲法下においても、現在の裁判所の判断を支配し拘束する先例だとされているわけです。

このように、日本の刑事司法では、敗戦の前後を通じて、国家万能主義の刑法解釈や刑法適用が一貫して継続しています。そういう法文化を背景として、いま申し上げたような威力業務妨害罪の無限定な適用も、そのまま許されてきたのだと言えるのではないでしょうか。

先ほど申し上げたとおり、判例によれば「妨害結果」も不要です。さすがに学説は、妨害結果を必要とするという人も多いのですが、あくまで「有力な反対説」にとどまります。判例は、現実の業務妨害結果の発生は不要で、その結果の「抽象的危険」があれば足りるとしています。

「抽象的危険」とは分かりにくい言葉ですが、その行為の中にほんの少しでも妨害結果を発生させる「可能性」が含まれていれば抽象的な危険がある、ということです。その判断は、もちろん裁判官に委ねられます。

こうなってしまうと、どんな行為であれ、「妨害結果」の抽象的危険があるとされかねません。具体的に見てみましょう。黒岩さんが爆竹を鳴らして、今回の件ではイベント社員が「一瞬びくっとした」という。現実の結果は「一瞬びくっとした」だけなのに、妨害結果の抽象的危険は肯定されます。裁判官が、現実に生じた事実に架空の「はみ出し」や「上乗せ」を加えて、第2、第3の爆竹破裂の可能性も排除できない、混乱の中で誰かが転ぶ(そして怪我をする)可能性も排除できない、このように認定するからです。

爆竹を(1回だけ)鳴らしたという(現実に生じた)行為の「危険性」をどう捉えるかが問題ですが、その判断は裁判官の裁量に任されてしまっているのです。これでは、どんなことだって「危険がある」「妨害した」と言えてしまいます。だからこそ先ほど述べた「武蔵野弾圧裁判」意見書の主張のように、仮に現実の妨害結果は不要で「抽象的危険」で足りるにしても、それは相手方の活動の自由を完全に制圧しさらにその自由を放棄させ断念させるという「抽象的危険」でなければならない、と考えるべきでしょう。

大事なことなのでもう一度繰り返します。現在の日本刑事司法の文化・風土は、ナチス刑法と同様の社会防衛刑法の中で形成されました。しかもその完成型は、1941年以降の治安維持法や国防保安法の裁判のような、戦時体制下の刑事司法の下で確立したという歴史的事実が重要です。いわば、思想的総力戦体制下の思想国防司法が、現在の日本の刑事司法の原型だということです。

戦時体制下の刑事司法は、驚くべきことに、そして残念なことに、1947年施行の日本国憲法下でも、修正されることなく現在まで温存され生き続けています。こうした刑事司法のモードあるいはカルチャー、様式や文化が、武蔵野五輪弾圧のような現在のこういう刑事弾圧を可能としているわけです。このことを特に今日は確認しておきたいと思います。

市民的治安主義とは何か

―― 戦前の社会防衛的な発想に貫かれた刑法体制が、根本的な反省をされることのないまま現在も続いている、ということですね。

それに加えて、意見書でも言及されている「市民的治安主義」について、次に伺っていきます。

1990年代以降、特にオウム事件以降になると思いますが、1990~2000年代に、刑法だけでなく自治体条例とか様々な形をとって、日常生活の中における治安主義のようなものがはびこってくる、立法化されてくるということがありました。ちょうどそのころ私も運動をやり始めたころだったので、よく覚えています。

それをまとめて「市民的治安主義」という言い方で批判がされていました。宮本さんの意見書にも紹介されているので抜粋します。

「(市民的治安主義とは)市民的安全の擁護という名の下に国家刑罰権を市民の日常生活の隅々にまで浸透させることを目的とし、市民的秩序の実力的貫徹を目指す動き」(内田博文『日本刑法学のあゆみと課題』2008より)

会場の皆さんはヒシヒシと感じることだと思いますが、今回の武蔵野五輪弾圧でも、「オリンピック反対なんてけしからん」といって捕まるわけじゃありません。そうじゃなくて、「一民間人の仕事の邪魔をしたから」という理由で逮捕され、起訴され、139日も拘束されているのです。これが市民的治安主義、なわけですよね。

例えば反戦ビラ弾圧も、最初は官舎に住んでいる自衛官の平穏な市民生活が妨害された、という形で起訴されました。

だから、反体制的なスタンスで大きな権力に抗議をしているつもりでも、それがいつのまにか、たまたまその場にいあわせた人の邪魔になったとか、迷惑になったという理由で弾圧されてしまう、ことが起きています。

こういった動きが戦前から続く日本の危険な、反民衆的な刑法体制の上に接ぎ木されているのかな、と思います。

宮本

「市民的治安主義」というと、いまの若い人たちは一見良い言葉と受け取るでしょうね。どんどん貫徹すべきだ、という風にね。それは「市民」という言葉の両義性によるのだと思うんですけどね。

僕より10歳くらい上の先輩たちは、大学紛争で火焔瓶を投げたりしたこともあるような世代だと思いますが、その時代の警察は「ありとあらゆる法規を動員して学生運動を取り締まる」という方針を実行に移しました。「ありとあらゆる法規」のなかには、例えば道路交通法のように、本来は政治運動を取り締まる(政治的)治安法ではない法律も含まれます。そのような法律をも動員して、政治運動を取り締まることが平然と行われたわけですね。

小田中聰樹とか吉川経夫のような、私の大先輩に当たる刑事法学者は、こうした動きを「機能的治安法」といって批判していました。

いま起きていることはそれと同じなんですが、社会の側の感受性に著しい変化が生じていると思います。1960年代~70年代の政治の季節を過ごしてきた方たちは、恐らく「市民社会が国家に併呑される」こと、「市民社会が国家と同質化する」ことを断固拒否して、市民VS国家という対立図式をきちんと描けていたのではないか。その意味では、近代自由主義の意義を図式とおりに理解できていた世代だろうと思います。

つまり、権力側の権限が大きくなればなるほど、総体としての市民社会の自由は縮小する、という「現実」をしっかり理解していたということです。そうすると、市民社会の自由を確保するためには、権力側の権限を可能な限り小さくしなければならない、と考えるのが当然で、そうした思考の下で色々な社会運動や悪法反対運動が実践されたわけです。

しかし特にオウム事件以降、―嫌な刑法学者の顔がいっぱい頭に浮かびますが(笑)―、オウム教団の一連の事件を経験した現在、いくら話し合っても理解し合おうとしても結局のところ根本的に理解し得ないような、私たちとは価値観を根本的に異にする集団が存在する、その事実を我われは知ってしまったのだ、という考え方が現実味を帯びて台頭してきます。

この主張は、国家VS市民社会という先ほどの図式と異なり、「国家と市民と敵」という三極構造を前提としています。

それはこういう考え方です。「市民」と「国家」はある種の対立構造ないし敵対構造にはあるけれど、「敵」に対しては共通して対処しなければならない、と。例えばテロリズムに対しては、市民と国家がともにテロの不合理な暴力に対して敵対しなければならないというわけです。

その考えに従うと、「市民的治安主義」によって失われるのは、決して市民の自由や権利ではないですよ、となる。もともとこの市民社会の外側にある「敵」の自由や力を減殺し剥奪するために、本来なら憲法上疑義があるような自由侵害も認めてください、という論理で刑罰法規が創設される。盗聴法、共謀罪、特定秘密保護法もそうです。こういうロジックだったわけです。ストーカー規制法や危険運転致死傷罪なども、このロジックの延長線上にありますね。

このロジックの何が危ないかというと、市民社会が国家に併呑されて、市民社会と国家が一体化してしまうことです。そうすると、市民社会の側から国の権力を抑制したり削減したりするという(運動の)契機はすべて失われてしまう。例えば黒岩さんのような運動の正当性も、もはや認められないことになってしまう。

裁判を英語ではトライアルといいますが、なかなか示唆的ですね。一つひとつの裁判は、国家によるトライアル(試みの実践)です。黒岩さんのような運動は社会への敵対行動だ、こういう行為の非道徳性・反社会性を裁かなければならない、そういう一つ一つのトライアルとして裁判が営まれているのです。そしてその裁判の結果、社会運動の信用性が一つ一つ失墜させられていくという状況です。

刑事裁判で、黒岩さんのような社会運動に有罪判決を下すことにどのような意味があるのか。

それは、「オリンピックに反対するなんて、まっとうな市民の価値観や倫理観に反します」という国家の宣言なんです。その宣言は、市民(社会)に対して、オリンピックに賛成はしないまでも、「声高に反対したり、反対を行動で示すことは、少なくともこの市民社会の価値観や道徳に反することなんだ」というメッセージとして受け止められる。治安維持法裁判が、「非国民」として被告人を裁き、彼/彼女らの思想や運動の(倫理的)正当性を否定したのと同じです。

まさに権威主義的国家の裁判と同じことが現在も行われているわけです。市民的治安主義とは、このような刑事裁判の先祖返りという側面をもつ現象として、注意を払わなければならないと思います。

―― そのあたりの話は現実に運動している中でヒシヒシと感じます。例えば、主張の内容以前に「うるさい」とか「迷惑だ」って言われるパターンが最近すごい増えていますからね。

表現と妨害のはざまで

―― そのあたりの話は現実に運動している中でヒシヒシと感じます。例えば、主張の内容以前に「うるさい」とか「迷惑だ」って言われるパターンが最近すごい増えていますからね。

それと関連してもう一つ。

今回一審判決のなかで、黒岩さんの行為は「表現の自由」の行使である、このことは一応裁判所も認めています。表現の自由の行使だけど妨害行為なのだ、として有罪判決を下している。私たちはそれに対して、「表現であって妨害ではない」と返しています。

しかしよく考えてみると、「妨害」と「表現」ってそんなに簡単に分けられるのかな、というのが率直な疑問としてあります。

弾圧当日も、私たちの仲間が会場の入り口付近でマイクアピールの抗議活動をしていました。そこに関係なく黒岩さんがやって来て、爆竹パパーンとやったわけです。でもこれどっちがうるさかったのか、妨害力(?)が高かったのかっていうことが、いまだに我われ分からなくて(会場笑)。爆竹なんてほんの一瞬だけど、マイクの方は1時間以上ダーン、ギャーンとやっていたんですから。

一審判決では、マイクアピールが認められていたのだから表現の自由は保障されていた現場だったのだ、という理屈になっています。でも、その実態を考えると危ないところがあると思っています。今回の爆竹が「ダメだ」という一審判決の理屈をずーっと追っていくと、どう考えても、「トラメガでやるのもダメだ」という理屈にならざるをえない。

実際に運営は、抗議が来てから入口の位置を微妙に変えていることが当日の映像からも見て取れます。反対運動対策としてそれくらいはやるでしょう。それを「業務妨害だ」って言われちゃえば、それだって成立してしまうのではないでしょうか。

つまり色々考えてみると、そもそも「表現」と「妨害」って切り分けられるのかという問題が根本にあるのではないか。

なにかを「表現」するということは、人の心に働きかけて考えを変えようという行為ですよね。だからある意味では常に「妨害」的な側面があるのではないか。これはかなり根本的なテーマですが、「妨害」と「表現」の関係というのを宮本さんはどのようにお考えですか?

宮本

これからお話しすることを裁判所は絶対認めません。憲法学者にも叱られるかもしれない。でも、表現の自由にかかわらず、そもそも基本権(基本的人権)というのは次のように考えるべきです。

基本権とは、本来的には近代国家の成立以前にも存在しているはずのものだった。しかし近代以前の国家では、基本権は封殺されていました。それが革命的な暴力をともなう主権の転換によって、革命後の政権によって、近代国家以前の権利が法的権利(=基本権)として立ち現れたのです。本来、国家の庇護を要しない「放し飼い」であるべき権利が、国家によって庇護され保障される「飼いならされた権利」として定着したわけです。ある意味おかしな来歴といえるかもしれません。

基本権は、ベンヤミンのいう法措定的な暴力、つまり革命暴力と密接に関係します。革命をもたらすのは、殺人であり器物損壊であり、暴動であり、いわば通常であれば許されない暴力です。そうした革命の暴力によって正当な権力が樹立される。そして革命以前に抑圧されていた権利が、公認された権利として、いわば飼い慣らされた権利として法に書き込まれます。基本権とはそういう歴史を持っているわけですね。

でもいま井上さんが言ったように、表現の自由は、そもそも人に働きかける行為です。例えば私がマイクをもって話しているこの行為と、爆竹を鳴らす行為と、あるいはラッカーインクで公衆トイレの壁に「スペクタクル社会」と大書する行為と、何が違うんだって、そういう話ですよね。

基本権の根源は法措定的暴力、つまり革命暴力です。基本権保障は、だから権力側にとって、(現体制の崩壊をもたらす)法措定的暴力への回帰を許すことになります。基本権を完全に保障することは、権利/自由の行使に対する法の規制を全て無効化することを意味しますから、権力にとってはそこに法秩序の空白・空隙を許す、ということに直結するわけです。これは権力が最も恐れ、忌避することです。

権力は、稀なことですが、自分たちの力の行使のあり方の変更・変容なら受け容れることもあります。しかし、力そのものを手放すことは絶対に受け容れません。だから権力は、憲法に対して一番厳しい姿勢を取るわけです。憲法は基本権を保障することで国家/権力を拘束し、基本権保障を貫徹すると法規制の無効化が生じて、法秩序の空白を作り出すからです。

そこは相当深刻に認識しておかなければなりません。私たちはよく「それは憲法上の権利です!」と叫んでいますけど、権力は実はそこを一番嫌がっているわけです。

彼らが一番念願しているのは、(彼らを縛り付けている)憲法そのものを無力化することです。すべての権利を飼いならすことが彼らの念願です。だから、私たちの側から権力の空白地帯を作り出すような主張は認めません。「表現の自由は祭りだー」とかいって、あらゆる法秩序から脱して表現の自由が許されるような空間、例えば「パブリックフォーラム論」のように一時的にそういう空間を認めよう、という主張すら権力は認めないでしょう。残念ながら、裁判所もその点では「権力」の一翼にほかなりません。

井上さんの言いたいことは分かります。しかし、法廷闘争を進めるうえで「憲法上の権利なんだから」という議論を立てるとき、そもそも大きな壁が立ち塞がります。裁判所は、そもそもそうした主張を認めません。何のための裁判所か、そう思いますが、それが日本の刑事司法の現実です。

だから逆に裁判所は、「それが保護されるべき表現行為であることは確かであり、検討する価値はある」と言っておいて、帰結としては信じがたいような結論を導くわけです。

―― 基本権を認めるというのは裁判所にとって一種の「見せかけ」なんですね。

宮本

そういうことです。相手の最も嫌なところを突こうとしているゆえに、やるなら相当の論理構成をもって、歴史的な事実や社会的な事実を積み上げることによって、裁判官を説得しなければならないと思いますね。

―― そういう「そもそも論」までいかないと、基本権の問題を論拠とすることは難しいということなんでしょうね。

宮本

酒井さんの意見書で主張される「市民的不服従」もそうです。権力にすれば「許された秩序のなかで行儀よく振舞うことが市民的不服従」なわけです。

我われに行儀のよさを求めるんですよ。現行の秩序や価値そのものには逆らうなよ、と。「ここだけは見直してよね」っていうやり方なら許される。つまり、こちらは権利/自由の闘争を仕掛けているのに、まるで権力側の温情にすがるかのような社会運動だけは許してやろう、これが日本の裁判所の姿勢です。

残念ながら、日本の市民社会そのものに権利や自由に対する原理的な理解が欠落している、そんな状況に立ち至ってきているんじゃないでしょうか。

武蔵野五輪弾圧裁判―一審判決の問題性を中心に

―― 最後に本件裁判の具体的なことについてお伺いします。

宮本さんの意見書のなかで弁護団も一番参考にさせていただいたのが、「威力業務妨害罪を因果のエポックとして適用すること」への批判があります。

つまり、黒岩さんがやった抗議には一連の流れがあるわけで、どういう理由で、どういう気持ちでやったかということも含めての一連の流れなわけですが。その中の、ピンポイントで一部分だけを切り取って、つまり「イベント会社員の業務を一瞬邪魔した」ということをもって、全体を有罪とするというやり方です。公安事件ではおなじみの手法と言えると思います。

今回は威力業務妨害でしたが、建造物侵入でも何でも、全体の中の一場面を切り取って、なんでここにこんな罪状が出てくるんだ!? というのを適用していくことをどう評価しますか。

宮本

信じがたいですよね。今回の事例では、明らかに「イベントそのものに対する妨害」という構成ができないから、こういうやり方で起訴して有罪を導いているわけです。

例えばサッカーでいうと、第1パス、第2パス、そして第3パスがあってゴールにいたったとしますね。本来であれば、ゴールを阻止したか、あるいはゴールしたかが判定の対象で、それは、裁判における有罪・無罪の法的な論争点でも同じはずです。ところが本件では、第1パスあるいは第2パスの段階で威力業務妨害だとされているわけです。つまり、最終的なゴールの成否はどうでもいい、そういう起訴であり、そういう審理だったわけです。これには二重三重の問題があります。

例えば陪審制度で、黒岩さんのようなケースで起訴を認めるかどうかについて、市民12人が集まって全員一致じゃないと起訴できないというような、起訴陪審(大陪審)制度を採用していたら、こんな起訴ができたでしょうか?

通常の刑事裁判と市民感覚は、(被告人の防御権保障を通じた「無罪の発見」こそが刑事裁判の使命ですから)違っていて当たり前ですが、少なくとも「業務妨害」というとき、刑罰という国家の峻厳な暴力を科すに値する「業務妨害」とはどういうものか、その直観的なイメージを持つことは、やはり大事だと思います。

そのような直観的イメージを大きく外して、一連の行動の因果プロセスを切り取って、これが「業務妨害」に該当する、あれが「業務妨害」に該当するとして、検察官に好都合な選択的な起訴、まさに機会主義的・便宜主義的な起訴を許してしまうと、市民の活動に対する不意打ち的な刑事訴追が横行し、先ほど述べた「市民的治安主義」を全面化するような起訴実務を許すことになりかねない。まずその点だと思います。

起訴陪審の話をしましたが、日本の刑事裁判では、「起訴便宜主義」といって、起訴するかどうかは検察官の裁量にゆだねられています。この検察官の起訴裁量権があまりに強大で、それを統制する制度がまったく機能していません。例えば、公訴権濫用論という考え方によると、検察官が本来は起訴すべきでない事案を起訴した場合、裁判所は公訴を棄却する権限があるはずなのに、裁判官はそれを自ら「死に体」の状態にして「お蔵入り」にしています。公訴権濫用による不当起訴を棄却する権限があるのに、裁判所が自らそれを封印し、放棄しているわけです。

だから、刑事法内部の理論や訴訟技術を駆使しても、不当起訴を批判し抑制するための理論構成はなかなか難しい、それが現実だと思います。本当に許しがたいことではあるのですが。ただこの点は裁判所にいくら訴えても、裁判所は動かないでしょうね。ですから、この点については意見書でも、公訴権濫用論よる公訴棄却が本来の裁判所のとるべき手段であると言及するにとどめています。

意見書の主たる主張は、当然のことながら黒岩さんの「無罪」です。黒岩さんの「行為」は法解釈として威力業務妨害にそもそも当たらない。裁判所のように「抽象的危険」があれば十分だとしても、本来は黒岩さんの行為によってイベント会社の社員が業務を継続する意思を完全に放棄し断念する、そのような結果発生の「抽象的危険」が存在しなければ本罪は成立しないということです。

今回の件で、イベント会社の人は自分の業務を放棄しようとは全く思っていません。むしろ業務を遂行しようとして、黒岩さんの制圧に手を貸しているわけです。まして最後のゴールのところである式典そのものの妨害は生じていない。

そうすると、妨害結果(の抽象的危険)がどこにも生じていない。おそらくこういう争点を設定しなければ裁判官は聞く耳をもたないでしょう。もっとも、そうした争点の基礎に、先ほど述べた近代刑法原理、とりわけ罪刑法定の原則の要請が働いているのだということ、これが私の意見書の「キモ」です。

自由への一つの希望を育てるために爆竹無罪を

―― 本来であれば起訴すべきじゃない事案を、起訴するためにある種の無理をした論立てをせざるをえなくて、しかもそれを裁判所がOKしてしまう。そして有罪判決までいってしまうということですね。

最後の質問です。控訴審ですが、どこまで期待できるかは別にして、宮本先生からみて「高裁はこうあるべきだ」というのを最後に話してもらえればと思います。

宮本

日本の刑事裁判の有罪率が異様・異常な高さだということはご存じだと思います(99.9%)。それでも無罪率が0%ではないのも事実です。

ところで先ほどお話したとおり、1941年以降、思想的な総力的体制下で、国内治安の強化のために、日本の刑事裁判のモードが大きく変わりました。それが現在の日本国憲法下でも維持されている、というのも既にお話したとおりです。

その直前、日中戦争が本格化した1938年の無罪率は0.96%、1941年以降も0.5%前後です。刑事裁判の暗黒時代の無罪率です。

―― 今より…

宮本

そう、今より無罪率が高い。日本の刑事裁判は本当に絶望的なんです。絶望的なんですが、私は案外楽観的で、弁護士の先生に叱られるかもしれないけど、先生たちの奮闘によって、無罪判決を勝ち獲れるんじゃないかな、と。

―― マジですか…

宮本

たしかにね、裁判所の論理も倫理も心理も、オリンピックに反対するような被告人は、国家に弓引く極悪人ということなんでしょう。日本の刑事裁判というのは、これまで述べてきたとおり、行為を裁くんじゃなくて、被告人の全人格を裁きますからね。しかも道徳的に。

でも、3000人近いの裁判官の中には、まともな人も20人や30人はいます。その20人や30人は、たいていの場合、法服をまとって法廷に座っています。国家と一体化した裁判所の論理と倫理と心理を体現する、ほんとに極悪・最悪の裁判官は、法服を身につけることなくキャリアのほとんどを背広で過ごします。裁判所の中の行政官として働いているわけです。そうした人が高裁長官や最高裁裁判官に登りつめていくわけです。

刑事裁判自体が、現実問題として、運不運のところがありますよね。袴田事件もそうです。袴田事件にはこれまで24人の裁判官が関わっていて、その裁判官の固有名詞を振り返ってみると、なかには無罪判決書いているような立派な人もいるんです。いや、無罪判決はますます厳しい、という話になりそうな……。

しかし、この裁判は本来無罪判決を勝ち獲るべきものであるし、弁護士の先生たちの主張は堂々たる無罪の主張です。この主張を貫徹して絶対に無罪判決をとらなければならない、そういう案件だと思っています(会場「よーし」)

それを支えるのがこういう社会運動です。いま報道などでも、法廷闘争と裁判闘争をきちんと区別して理解できていないようです。けれども、法廷闘争は弁護士の先生にお任せして、私たちが支えられるのは、広く社会のありようや権力のあり様を批判する(大衆的な)裁判闘争です。裁判闘争というのは、本来そうした社会における広範な大衆運動を指して用いられる言葉ですから。

裁判闘争に参加して、それを支える一人ひとりの力と思いが、黒岩さんの無罪を勝ち獲る力になります。それは黒岩さん一人の無罪を勝ち獲るという局地戦の勝利にとどまりません。先ほどお話したような、憲法以前の、近代国家以前の革命暴力ないし法措定的暴力の行使に連なる基本権行使の実践として、そのような抗議・抵抗・不服従の自由を国家の利害に優越するものとして確立してゆく運動だからです。

そうであればこそ、私たちの自由にとって、一つの「希望を育てる闘い」として、この裁判を位置づけて闘わなければならないと思っています。

そういうわけで、売れてる刑法学者が「これは難しいですね」といった事件であるにもかかわらず、売れない刑法学者の私が意見書を書くことにいたしました。最初の自己紹介にもどって、お話を締めくくろうと思います。ご静聴、ありがとうございました。(会場拍手)

―― ほんとに力強いお話でした。黒岩さんの裁判は自由への希望である、と。ほんとに私たちも、救援活動やっててよかったな、と思いました。この2年間、無駄ではなかったな、という気持ちになれました。ありがとうございました。(拍手)