酒井隆史(大阪公立大学教授、社会思想史)

【0】まえがき

わたしは現在、大阪公立大学現代社会システム科学研究科に属しております。専攻は社会思想史、都市文化論です。

わたしに与えられた課題は、社会運動史や社会運動論の観点から、本件の被告人である黒岩大助さんの行動を位置づけるということで了解しています。

ここでは、まず、黒岩さんの行動を位置づけるにあたって必要な基本的概念を概説し、つぎに、その関連する社会運動史のなかの事例をいくつかあげてみます。そのうえで、とりわけ現代における社会運動やそれが惹起している論点を確認し、黒岩さんの行動について考えてみたいとおもいます。

【1】市民的不服従(civil disobedience)と市民的抵抗(civil resistance)

黒岩さんの行動は、さしあたり基本的には「市民的不服従(civil disobedience)」あるいは「市民的抵抗(civil resistance)」とカテゴライズされる異議申し立ての様式に属しているようにおもわれます。

それらは具体的におおまかにあげれば、ストライキ、デモンストレーション(しばしば無届けである)、占拠行動、座り込み、交通封鎖、徴兵拒否、税金支払い拒否などです。

こうした事例を考察するにあたって、まず「市民的不服従」や「市民的抵抗」といったカテゴリーの基本的定義を示しておきます。

まず「市民的不服従」について。この概念はたいてい、しばしばアメリカの19世紀の文学者ヘンリー・デヴィッド・ソローとむすびつけて語られます。1846年,アメリカ・メキシコ戦争にあたって,奴隷制廃絶論者であったソローはこの戦争が奴隷制拡大を目的としていると考え,その政府に税金を払うことは市民として拒むという態度をとり,わずか1日だが投獄されました。そのあとかれはその経験をもとに、いくつかのエッセイを書きます。このエッセイが、マハトマ・ガンディーやマーティン・ルーサー・キングにいたるまで強い影響を与え、「市民的不服従」そして「市民的抵抗」の基礎文献となりました(ソロー『市民の反抗 他五篇』岩波文庫、飯田実訳、1997年)。

「市民的不服従」の概念は、その後、アメリカ合衆国の歴史のなかで、実践の経験をふまえて理論化されていきます。なかでも最もひんぱんに参照される、アメリカ合衆国の哲学者ジョン・ロールズによる定義は以下のようになります。

「[市民的不服従とは、なによりまず]通常、政府の法律や政策に変更をもたらすことを目的としておこなわれる、法律に反する、公共的で非暴力的、良心的かつ政治的な行為である。このように行動することで、人は、コミュニティの大多数の正義感に訴え、自由で平等な人間どうしの社会的に共にあることの諸原則が尊重されていないと、みずからの考えで宣言するのである」(ジョン・ロールズ『正義論』紀伊國屋書店、川本隆史ほか訳、2010年)。

この定義が引用されるとしても、それはたいてい「たたき台」としてです。実践においてはこのような厳格な定義はたいてい、そのままあてはめることはむずかしいからです。

とはいえ、ロールズの定義においてなにが市民的不服従を構成しているのか、そのポイントを確認しておく必要があります。

1)その共同体の少数派から多数派の正義感へむけて呼びかけるものです。

2)その公共性を訴えるうえで、非暴力であり良心的でなければなりません。つまり、対象としている法や政策が、そのコミュニティが共有する自由や平等に反することを訴えなければなりません。

3)「市民的不服従」は政府の正義に反した政策に対して,その法や政策に変化をもたらすことを目標としています。それゆえ、ある集団や個人の利益のためにおこなわれるべきではなく、公共的な正義に照らしておこなわれなければなりません。

4)「市民的不服従」は、公共性のある問題というだけでなく、その行動が公開性をもつものでなければなりません。たとえば、個人が不正だとおもう法律を順守しないばあい、これは「良心的拒否」と呼ばれます。

こうしたロールズの定義は、先ほども述べたように、現実の市民的抵抗にとっては狭すぎるとしばしば批判されています。たとえば「非暴力的」という定義では、たとえば対人暴力は否定されるにしても、器物損壊にかんしては、なにも述べていません。現在ではロールズの定義はそのまま参照されるというよりは、さまざまな修正や補充を加えた上で参照されるようです。

つぎに「市民的抵抗」について。この概念を普及させたのは、マハトマ・ガンディーであるといわれています。しばしば狭隘すぎる「市民的不服従」という概念を呑み込んでいったような印象もあります。

近年よく参照にされているエリカ・チェノウェス『市民的抵抗』(白水社、小林綾子訳、2022年)によれば、市民的抵抗とは、「動的な紛争の方法であり、非武装の人びとが、調整されたさまざまな方法(ストライキ、抗議行動、デモ、ボイコット、その他、多くの戦術)を用いて、相手に直接に危害をくわえたり脅迫したりすることなく、変化を促すことを目的とする」と定義されます。

すこし整理をしますと、

1)それは紛争の方法です。つまりそれは、「積極的に紛争を惹起するもので、混乱を招いたり、現状を打破したり、別のものと替えたり、変革したりするために、力を集結させる」ものです。

2)それをおこなうのは、相手に直接に危害を加えるのではない非武装の市民です。かれらは、みずからの創造性や独創性を武器に闘う一般市民であって、かれらは暴力という手段はとらないとされます。しかし、注意しなければならないのは、「市民的」の原語にあたるcivilには、ていねいなとか洗練された、節度のあるといった意味があるのですが、市民的抵抗におけるcivilはそのような意味を、すくなくとも優位なものとしてもつのではないという点です。つまり、それは「非武装」の「文民」ということをなによりも意味しているのです。だから、市民的抵抗には、相手に対して、ヤジを飛ばしたり、パイを投げつけたり、邪魔をしたり、器物を破壊したり(これがどこまで許容されるかは議論があります)、そうした「無礼を働く」行動もふくまれます。

3)そこには、(制度内外のレンジをカバーした)多様な方法の組み合わせがみられる。デモと請願とか、あるいは、ストライキと占拠行動などです。

4)そこには、非制度的行動がふくまれています。非制度的行動とは、意図された不服従であり、既存の制度、法の枠外でおこなわれる行動です。したがって、制度的形態にのみたよる行動は市民的抵抗とは呼ばれません。

5)目標は、現在の状況に影響を及ぼすことにあります。これは、市民的抵抗が、広範な社会の変革を目標とする傾向があること、じぶんたちだけの利益のためにではなく、社会全体の変革を目標とする傾向があることを意味しています。たとえば、公民権運動に参加していた黒人たちは、みずからの権利だけではなく、社会全体のレイシズムや白人至上主義を根絶しようとしていました。

このように、「市民的不服従」と「市民的抵抗」という二つのカテゴリーは、よく似ており、しばしば互換的に使用されています。しかし、この基本的定義をみてもわかるように、おおまかにいって、市民的不服従がかなり限定的であるのに対し、市民的抵抗がより広範な領域をカバーしており、「不服従」というより、もっと積極的な多様な表現をふくむといえるでしょう。以下では、主要に「市民的抵抗」を使用することにします。

【2】市民的抵抗の伝統——いくつかの事例

市民的抵抗の最も古い事例としてあげられるのは、紀元前1170年頃、エジプトの労働者のストライキです。ラムセス三世の墓を建造する労働者たちが、食糧を安定して供給されることができるまで労働を拒否しました。これが人類が記録したかぎりでの、最古のストライキです。それからもローマ帝国で徴兵を拒み、処罰された初期のキリスト教徒、あるいは日本における百姓一揆など、世界の各地で無数の事例がつづきます。

しかしここでは、近代にかぎっていくつかの事例をあげたいとおもいます。

1)マハトマ・ガンディーの塩の行進

マハトマ・ガンディー(1869−1948)は、現代における市民的抵抗を定式化したともいわれます。当時イギリスの植民地支配のもとにあったインドで生まれ育ったガンディーは、イギリスで法律を学び、南アフリカで弁護士として活動をはじめます。かれはそこで、人種差別的な立法に反対し、その法を破る運動をはじめます。そこでかれが提案した実践的方法は、サティーヤグラハ(「真理の力」を意味します)と呼ばれるものでした。サティーヤグラハはなによりもまず非暴力的抵抗を指しますが、「受動的抵抗」とも呼ばれていたそのような方法にあきたらず、かれは真理、あるいは愛や魂の力を強調しました。それは、忍耐と慈悲によって相手を過ちから引き離すこと、相手にではなく、みずからに苦しみを与えることによって、真理を救済するということを意味しています。総じて、ガンディーは、「受動的抵抗」ではない、積極的な力をその非暴力的抵抗に込めていました。

かれのそのサティーヤグラハの実践のなかでも最も有名なものに、「塩の行進」があります。インドでかれは、イギリスの植民地主義からの独立を求める運動を展開します。当時、インドでは、インド人は大英帝国の大きな収入源であったイギリスの塩を買わなければなりませんでした。イギリスの支配者がインドの塩に課した税金と、インド人に塩の生産を禁じた塩法に抗議するための象徴的な行為でした。ガンディーは、1930年3月12日、78人の献身的なボランティアとともに行進を開始します。海までの385キロの道のりを、村や町から多くの人々が行進に参加しました。国際的な報道陣をひきつれながら、かれらは24日後に目的地に到着します。最終日、ガンディーは海で水浴びをし、塩を集め、インド人に無料で塩を手に入れることができることを示しました。何百万人もの人々がかれのあとにつづき、海水を入れたボウルを太陽の下におき、水を蒸発させ、無料で塩を採取しました。ガンディーと数千人の信奉者は逮捕されます。「塩の行進」はすぐに効果を発揮しませんでしたが、さらなる市民的抵抗の高まりにつながり、インド独立運動の基盤を築いたといまではみなされています。

2)サフラジェット

イギリスの女性参政権運動は、1860年代には活発に動きはじめています。集会やビラの配布、国会への嘆願など、さまざまな努力がおこなわれました。ところが、女性参政権はつねに却下されつづけます。その運動は、20世紀に入る頃には、ほとんど年中行事のような「無害な風景」と化していたといわれています。その風向きが変わるのが、1905年です。その直前の1903年に、エメリン・パンクハーストを中心とする活動家が、マンチェスターで「女性社会政治連合(WSPU)」を設立していました。WSPUのメンバーは、もはや「穏健」な戦術が効果をあげないことを知っており、別のフェーズへむかうべきであると考えていました。1905年、マンチェスターで開催された自由党の集会にWSPUの二人の活動家がでむき「政権をとれば女性に選挙権を与えるのか」などと大声で叫び妨害し、取り押さえた警官に唾をはきかけるなどして逮捕・投獄されます。もちろんメディアや保守派からは非難囂々でしたが、これによって澱んだ女性参政権運動が脚光を浴び、当初は女性労働者たちを対象にしたこの運動は、やがて中流階級・上層階級にまで参加者を拡大していきました。

彼女たちのとった行動にはつぎのようなものがあります。

まず、投石です。1908年6月のデモ行進時、警官たちの暴力に怒ったメンバーが首相官邸の窓を破りました。その後も政府機関のみならず、新聞社や商業施設にも投石は拡大をみせました。

つぎに、ハンガーストライキです。

そして爆弾。1911年12月には、郵便ポストに自家製爆弾が放り込まれます。

放火。1912年には、ハーコート植民地相の別宅と、アスキス首相が観劇中だったダブリンの劇場が狙われます。別宅への放火は未然に防がれましたが、犯人には9カ月の禁固刑が言い渡されます。

これはなかでも有名ですが、自殺行為です。国王の馬が出場するダービーのレース中に飛びだし、馬に蹴られて死亡します。

器物破損。1914年5月、ロンドンのナショナル・ギャラリーに展示されていたスペインの画家ベラスケスの「鏡のビーナス」をふくむ5点、ロイヤル・アカデミーに展示された作品1点が刃物で切り裂かれるなどの被害を受けます。

こうした直接行動のみならずWSPUは巧みなPR戦術も展開しましたが、こうした行動の主導する多様な運動の高揚の結果、第一次世界大戦後の1918年に、選挙制度が改革され、30歳以上で一定の財産上の条件を満たした女性に選挙権が与えられ、財産がない21歳の女性全員が参政権を獲得するにはそこからさらに10年の歳月を要しました。

3)川崎重工争議

日本ではじめて8時間労働制を採用したのは川崎造船所(現川崎重工)ですが、その背景には、1919年の争議があります。

1918年の米騒動は、徐々に高揚をみせていた日本の労働運動をより本格的な展開への弾みを与えました。そのようななか、川崎造船所の本社工場の労働者たちは、賃上げや賞与支給などの労働条件の改善をもとめた要求を会社側に提出します。しかし、これに対して当時の社長・松方幸次郎氏が回答しなかったことをきっかけに、職工たちが「サボタージュ」闘争に移ります。「サボタージュ」とは、フランス語ですが、もともと「フランスで争議中の労働者がサボ(木靴)で機械を破壊した」ことに端を発し、「破壊行為」を意味してもいます。そこから、広辞苑の定義するような、つぎのような意味へと発展していきました。「労働者の争議行為の一つ。仕事に従事しながら、仕事を停滞させたり能率を低下させたりして企業主に損害を与え、紛争解決を迫ること。怠業。サボ」。

日本ではこれが伝えられた当初より、もっぱら「怠業」を意味し、のちに「サボる」といった一般的名称になりました。このようなサボタージュはそこからより組織的ストライキに発展しますが、会社側は妥協案として8時間制を提案。それによって妥結をみました。

4)ローザ・パークスとモントゴメリー・バスボイコット

1950年代から60年代にかけてめざましく展開され、アメリカ合衆国の黒人差別あるいはレイシズム一般への対策にかんして大きな成果を獲得した公民権運動ですが、その運動の発端のひとつとして知られているのがローザ・パークス(Rosa Parks)のバス・ボイコットです。

パークスは、アフリカ系アメリカ人の公民権活動家で、人種隔離政策、いわゆるジム・クロウ法に反対して闘った人物です。1955年12月1日、パークスはアラバマ州モンゴメリーで、市バスの中で白人の乗客に席を譲ることを拒否しました。パークスは逮捕されましたが、アフリカ系アメリカ人の社会正義を主張するために作られた公民権団体、全米有色人地位向上協会(NAACP)の当時の会長、エドガー・ニクソンによってその日のうちに保釈されました。

この反抗的な行動は、モンゴメリーのバス・ボイコット運動に影響を与え、アフリカ系アメリカ人はモンゴメリーの市バスに乗ることを拒否するようになりました。この抗議運動はブラウダー対ゲイル裁判につながり、連邦地方裁判所はバス分離は違憲であると判断しました。州と市は控訴したが、後に連邦最高裁がこの判決を支持しました。

5)気候正義運動による芸術作品

2022年11月6日から2週間、エジプトのシャルム・エル・シェイクにて国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)が開催されました。周知のように、世界的な異常気象、ウクライナ戦争が加速させているエネルギー危機など、人類にとって居住可能な地球環境が急速に悪化するなか、そして、科学者たちの強い警告にもかかわらず、対策は足踏み状態です。

そんな状況に危機感を最も感じているひとつの層が、世界の若者たちです。かれらはこの危機的状況への対策を促すべく、COP27開催にあわせ、さまざまな市民的抵抗の行動をくり広げました。ドイツの環境保護団体は、ポツダムの美術館でクロード・モネの絵にマッシュポテトを投げつけ、イギリスの環境団体である「ジャスト・ストップ・オイル(Just Stop Oil)」の活動家はロンドンのナショナルギャラリーでゴッホの「ひまわり」にトマトスープをかけました。キャンベラのオーストラリア国立美術館では、2人の気候正義活動家がアンディ・ウォーホルのキャンベル・スープ缶にこれもスープ、マッシュポテト、ケーキを投げつけました。これらの作品はすべて厳重にガラスで保護されており、それはシンボリックな行動でした。その点で、かつての本当に芸術作品を毀損したサフラジェットとは異なっています。

かれらの行動は、いまだ危機感に乏しいどころか、破壊をさらに推し進めている世界に、「芸術と生命、どちらが大切か。絵画を守ることと、地球と人間を守ることのどちらを重視するのか」と、問いかけることにありました。この行動は世界中で議論を呼びましたが、非難と同時に多くの共鳴も誘い、地球の危機の重さと同時に、最もこの危機にさらされ、その危機を担っていかなければならない若い世代の感覚を知らしめました。

【3】行動の文脈としての東京オリンピック・パラリンピック

今回の行動は東京オリンピック・パラリンピックに反対するものです。いまとなってはこの大会がどれほどの不正と不法に充ちたものであったかはあきらかになりました。それはさまざまな側面で禍根を残しました。とりわけそれは、オリンピック・パラリンピックの威信あるいは正当性そのものを失墜させたともいえるでしょう。

1)オリンピック・パラリンピック、あるいはスポーツメガイベントそのものの正当性の低落

すでにオリンピック・パラリンピックをはじめとするスポーツの国際的巨大メガイベントは、現地住民の強い反対に遭遇することが増えてきており、開催地の決定に支障をきたすほどになっていました。その背景のひとつには、富の格差を広げていく世界において、そうしたメガイベントが現地住民になんの利益をももたらさないどころか、それによる開発や財政負担、そして腐敗によってむしろ、人びとにとっては不利益になることが自覚されてきたからです。

たとえば、最近では2010年のヴァンクーバーの冬季オリンピックがあります。もともと、イベントにさいしての開発やその後の土地利用における先住民の土地の収奪などに対して、先住民たちの強い抗議にさらされ、オリンピックにむけての高速道路建設やそのもたらす環境破壊に対しても市民の強力な抗議行動に遭遇していました。また、オリンピックを名目としたホームレスの排除や貧困地域の再開発による住民の排除も、強く批判されていました。

いざオリンピックがはじまると、その開催中、街は抗議の波によっておおわれます。実際のオリンピックのスポーツ競技の初日である2月13日には、ヴァンクーバーのダウンタウンで、オリンピックのスポンサーであるハドソンズ・ベイ・カンパニーの窓が抗議者によって破壊されました。抗議者はまたオタワ、バンクーバー、ビクトリアで、オリンピックスポンサーであるカナダロイヤル銀行の支店を破壊します。それ以降も会期中は、こうしたさまざまな抗議の波にさらされました。そこにある論点は、以上からもわかるように、日本のものときわめて近似しています(Kristi Heim, Anti-Olympic protesters converge on Vancouver, The Seattle Times, Februay 9, 2010)。

日本でも、海外での抗議行動のようなものは目立たないにしても、熱狂のようなものはメディアと政治家以外には広がらず、コロナ禍の渦中にあってむしろ中止論の広がりとなって、こうした忌避の感覚は表現されていました。今回の東京オリパラのなりゆきは、こうしたオリンピック・パラリンピックへの不信を、日本のみならず世界でも促進したようにおもわれます。

直近でいえば日本のそれは、札幌冬季オリンピック開催への現地民の支持の低さにもあらわれていますが、その正当性の失墜は、住民のみならず、アスリートたちにまで広がりつつあります。たとえば、スピードスケートの小平奈緒選手(4回出場、金1個、銀2個)は、札幌招致活動への協力を拒否して、以下のように述べています。「五輪はスポーツをやる人たちにとっても、それを支える人たちにとっても、見る人たちにとってもいいものであってほしい。それを利用されたくないなっていう思いはある。 支えてくれる人たちが本当に真摯(しんし)にスポーツと向き合ってくれることをただただ願っています」(『FLASH』2022.10.10)。彼女はここで「いまの五輪はいいものでない」といっているのです。おそらくこれは、アスリートの多くに広がっている感慨ではないか、とおもいます。

つけくわえておかねばなりませんが、昨年のカタールにおけるW杯においても、カタールにおけるマイノリティの差別的状況、そして会場整備において移民労働者が6500人も死亡したことなど、ここで近年の国際的スポーツメガイベントの矛盾が噴出し、多くのアスリートがボイコットや異議の表明をしました。

おそらく、後世には東京オリンピック・パラリンピックは、近代オリンピックのみならず国際的の威信の消滅において決定的転換点をなしたできごととして記憶されるようにおもわれます。その意味でも、つまりオリンピック・パラリンピックの威信の保持という観点からも、この東京オリパラの開催は禍根となっています。

こうしたすでに世界の民衆との感覚と乖離し、不正にまみれたイベントに、唯々諾々と従わず、熱心に反対した市民がいたことは、むしろ日本社会のうちに正義をもとめる心が生きていることを世界に示すことになるでしょう。

2)東京オリパラのおそるべき「負のレガシー」

東京オリパラは、東日本大震災と福島第一原発事故を利用した「復興五輪」の名目を掲げ、「アンダーコントロール」という虚偽のアピールによって招致を獲得した当初より、スキャンダルにまみれていました。こうした招致にまつわる不正も、会期中からいまにかけて続々とあきらかになっています。

世界一スリムで低予算のオリンピック・パラリンピックという約束は、すぐに反故にされ、結局、大会経費は当初の予算の倍の約1兆4238億円といわれ、新国立競技場の建設をめぐる混乱も問題ぶくみでしたが、その後始末はのちの人びとの禍根となりました。1569億円を投じ、さらに今後年間24億円の管理維持費がかかります。東京アクアティクスセンターが毎年6億4000万円、カヌー・スラロームセンターは毎年1億9000万円の赤字、海の森水上競技場が約1億6000円など、それ以外の5つの施設も赤字といわれています(「東京五輪の遺産「5つの赤字施設」は爆破解体が妥当?新国立競技場すら後利用のメド立たず、ツケはぜんぶ国民負担か」『MONEY VOICE』2021.09.09)。もちろん、これはすべて税金の負担となるわけです。

また、それにともなう公園の廃園、それにともなうホームレスの排除、さらに都営アパートの解体と住民の追い出しも、いったいなんのためのオリンピックかと疑義をもたせます。そして、神宮外苑地区全体の再開発、そしてそれにともなう歴史的景観の解体とむすびついていることがいまになってあきらかになっています。

こうした力や冨をもった人びとの利権と不正の温床である国際的スポーツメガイベントと、ほとんどの一般的市民との利害との乖離は、コロナ禍での開催反対の世論を抑えての強行というかたちで露呈しました。この不正の主役のひとつである出版大手KADOKAWAの会長だった角川歴彦氏は昨年10月に贈賄の罪で起訴されました。そのKADOKAWAの現社長である当時組織委員会参与であった夏野剛氏は、新型コロナ感染下のもとで五輪開催反対意見が強くなると、某テレビ番組に出演し、ピアノの発表会も中止されているのに五輪が開催されることのおかしさを指摘する意見に対し、「そんなクソなね、ピアノの発表会なんか、どうでもいいでしょう、五輪に比べれば。それを一緒にする、アホな国民感情に、やっぱり今年、選挙があるから乗らざるを得ないんですよ」と暴言を吐きました。さらにかれは、東京五輪に伴う新飛行ルート運用に反対する市民に対し、「その航路を開くときに、取り合えずB-2爆撃機でそのへん、絨毯爆撃したらいいよ。そいつら全員コロせ。いらねえよ」と述べています(「五輪不正KADOKAWA夏野剛社長に反対派への新たな“暴言”発覚! 一方、「ニコ動があるのは森元首相のおかげ」の茶坊主発言も」(LITERA 2022.09.09)。

いまでは汚職によって権益の一部に与っていたとして被告人席に立たされている人間が、人びとの当然の不安やあまりの問題、湯水のように膨れていく予算(結局はその多くはじぶんたちの税金からのもの)に憂慮し、反対意見を示す市民の意見に対し、このように公の場で「殺害」を公言していたのです。

考えてもみてください。こうした不正によってわたしたちの税金から多くの冨を獲得し、そしてメディアを利用して、異議申し立てしたり疑義を述べたりする人びとに対し、「殺害」を容認するような暴言すらまき散らすことのできる人びと、そしてその不当性や違法性があきらかになったあとも、なんらの罰をも受けない人たちが一方にいます。この東京オリパラに深く関与し、利権構造の一角にあった映画監督は、周知のように、NHKでドキュメンタリーを作成し、そこで捏造までして五輪反対派を誹謗中傷にさらしました。東京オリンピック・パラリンピックがどれほど、日本社会のモラル的基盤を毀損しているか、あきらかです。

他方では、それに対して、いまではその正当性があきらかになるばかりの主張をもってささやかな抗議をおこない、だれも傷つけることなく、またほとんどなんの支障も与えていない行動には、罪が与えられようとしています。

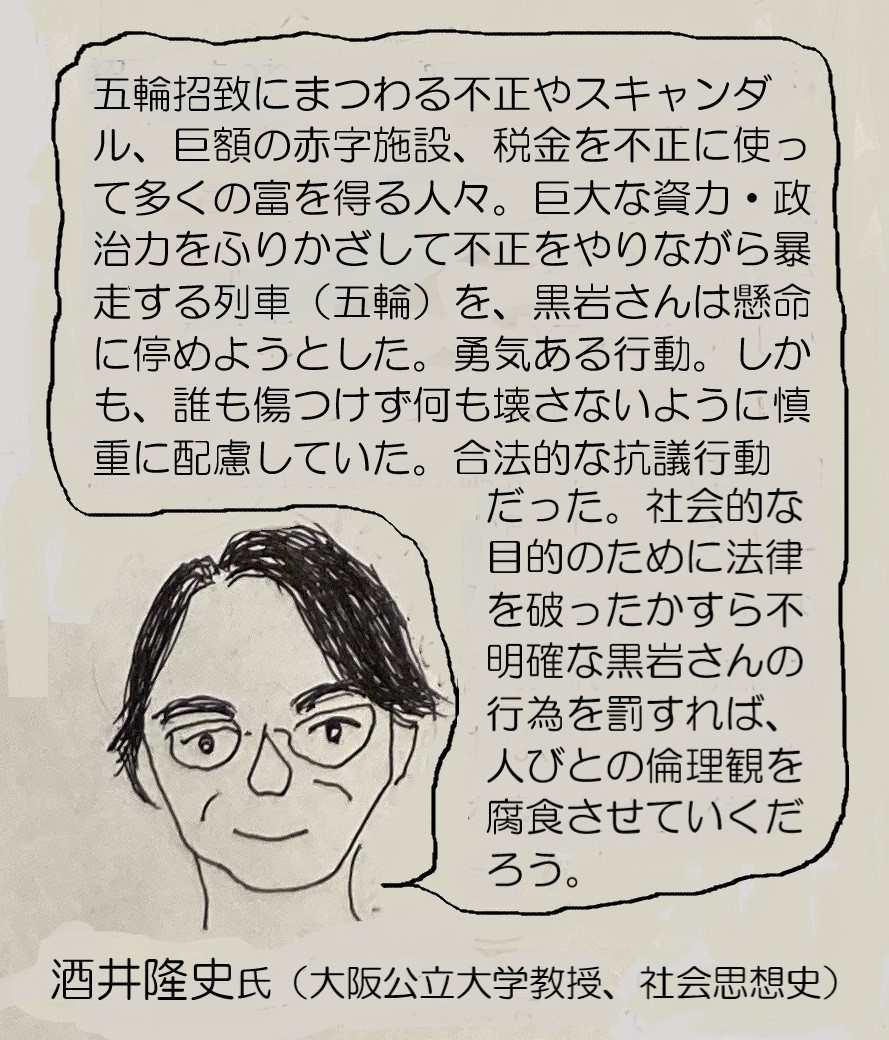

ここでさらに確認しておくべきは、当時、世論調査においても、多数の人びとが開催を支持していなかったということです。少数者の意見を多数に表明するというのでもありません。むしろ、巨大な資力と政治力をふりかざしながら、さまざまな不正あるいは非合法な手段をもって暴走する列車を懸命に停めようとする、多数の人びとを代表しておこなわれた勇気ある行動だといえます。このように正当な批判に対しても、主催者は耳を貸さず、ただただ進行しようとしました。それに対し、なにがしかの対抗する意志の表明は、むしろ市民の義務ともいえるようにおもいます。

【4】市民的抵抗は成熟した民主主義の重要な構成要素である

くり返しになりますが、今回の当該被告の行動は、ひとまずロールズの定義する「通常、政府の法律や政策に変更をもたらすことを目的としておこなわれる、法律に反する、公共的で非暴力的、良心的かつ政治的な行為」といった意味での「市民的不服従」に該当するようにおもわれます。

ところが、これまで議論になってきたように、黒岩さんの行動は、威力業務妨害罪の適用すらきわめて議論の余地のあるものという点で、「法律に反する」といった規定も該当しない可能性もあります。つまりそれは、合法的な抗議行動にすぎない可能性です。

【2】では、一般に「市民的抵抗」や「市民的不服従」として引き合いにだされる事例をみてきました。あるいは、【3】でも近年のオリンピック・パラリンピックに対する世界の抗議行動の一端を紹介してきました。これらの行動と比べてみてください。今回の行動は、ごくごくささやかなものであり、抗議行動との兼ね合い、さらにはイベントのスケジュールとの兼ね合いなど、むしろ、過大なくらい「迷惑」に対して配慮されたものです。

たとえば、市民的抵抗にあっては、非暴力という規定に器物損壊をふくめるのかどうか、いまだにホットな議題となっています。これまでの歴史上の市民的抵抗の行動では、たとえ人的には非暴力であっても、器物にはなんらかのダメージがくわえられるという事態はひんぱんにみられました。ところが、今回の行動には器物損壊すらありません。そこに、きわめて慎重な意図があったことはあきらかです。だれも傷つけないような配慮です。

たとえば、サフラジェットの闘いと比較してみましょう。先ほどあげた、1908年6月のデモ行進時、警官たちの暴力に怒ったメンバーが首相官邸の窓を投石によって破りました。この行動には、器物損壊がふくまれています。このとき2人の活動家は服役しますが、その期間は2ヶ月です。放火については、禁固刑9ヶ月です。この時代のイギリスですら、このような具体的に器物損壊をふくむ行動に対して、その程度の処罰にすぎません。当時の権利意識、とりわけ女性の権利への意識の弱さにもかかわらず、市民がみずからの権利や意志を表明することの重要性が強く認められていたのです。

もうすこし直近の例をみてみたいとおもいます。

気候正義運動の事例は先ほどあげました。くり返しになりますが、世界の若い世代は、ますますこの世界のなりゆきに危機感をもち、積極的に行動しつつあります。これは気候正義運動の示威活動の一環だったのですが、そのなかで、活動家のディアナ・ヴァイオレット・ココは、橋の上に駐車したトラックの上に立ちながら照明弾を点けたとして、交通妨害による交通法違反、公共の場でのオレンジ色の照明弾の所持、警察による移動命令への抵抗により、15ヶ月の実刑、そのうち8ヶ月の仮釈放停止期間を言い渡されました。

この出来事は、大きな反響を呼んでいます。まず、こうした抗議行動に対する弾圧の強化としての批判があります(こうした抗議行動に比較すれば、今回の行動がどれほどささやかなものかがわかりますが)。しかし、ここで重視したいのは、重要な論点がそこで議論されていることです。

それはdisruptive(秩序攪乱的)であることこそ、こうした市民的不服従の行動の有効性の核心を構成していることをどう考えるか、とまとめられます。ニューサウスウェールズ大学教授で犯罪・法律・司法センターの共同ディレクターであるルーク・マクナマラ(Luke McNamara)は、この事件について、「政府は秩序攪乱的な抗議活動に対してますます不寛容になってきていると」して、こう語っています。

「政府がデモ参加者に対して、受動的で破壊的でない許容可能な方法を指示することには、まさにそのようなやりかたには効果がないことが実証されているだけに、本質的な矛盾がある・・・わたしたちは、具体的な変化をもたらすためには、秩序攪乱と抗議とは手を取り合っておこなわれると認める必要がある。「抗議する権利」は認めながら、抗議が波風を立てることがないよう指示するといった態度は現実的ではない」(SBS News, Why was climate activist Violet Coco given a jail sentence and what are the laws against protesting?, 5 December 2022)。

この「秩序攪乱と抗議とは手を取り合っておこなわれると認める必要がある」という点が、ガンジーからマーティン・ルーサー・キングの公民権運動をへて現在、確立されてきた市民的不服従にかんする標準的な議論です。

キングは、市民的抵抗をデモクラシーにおいて必須の要素であるとみなしていました。かれは、「バーミングハム刑務所からの手紙」という市民的抵抗の基礎文献ともなっている公開書簡で、制度という経路を通してなぜ要求しないのかという批判に、こう応じています。

「なぜ、直接行動なのか?なぜ、座り込みやデモ行進などなのか? 交渉の方がいいのではと、あなた方が問われるのはもっともです。実に、これこそが直接行動の目的なのです。非暴力直接行動[これはほとんど市民的抵抗とおなじ意味です]は、つねに交渉を拒否してきたコミュニティがその問題に直面せざるをえないような危機をつくりだし、その緊張感を創出することをめざしているのです。問題を劇的に変化させ、無視できなくさせるのです。非暴力抵抗者としてのわたしが緊張の創出をあげたことは、かなりショッキングに聞こえるかもしれません。しかし、わたしは「緊張」という言葉を恐れているわけではないことを告白しておかねばなりません。わたしは暴力的な緊張に真剣に反対してきましたが、建設的で非暴力的な緊張というものがあると考えています。それは成長のために必要なものなのです」(Martin Luther King, Letter from a Birmingham Jail, 16 April, 1963)。

このあと、かれはこの真実に気づいたのは、「わたしたちは長くつらい経験から、自由は抑圧する側が自発的に与えるものではなく、抑圧される側が要求するものだということを知っています」と述べています。

これまであげた例からもわかるように、わたしたちがいま享受している権利や自由のほとんどは、こうしたときの政治的・経済的に力をもった人びとから、そしてそこで設定されたルールからはみだすことをおそれず、「秩序攪乱的」な行動によって主張し行動してきた人たちによって獲得されてきたものです。今回の東京オリンピック・パラリンピックは、いっぽうにどんなに不正があり、混乱があり、約束破りがあり、そしていっぽうでは多数の人びとが反対していても、制度上の規則を順守していてはなにも動かないということです。それはデモクラシー、つまり民衆がじぶんたちによってじぶんたちを支配するという原則に対立することもあるのです。だからこそデモクラシーには、制度的回路をそもそもつくりだす、こうした市民的抵抗が核心をなしているのです。

いまあげました、オーストラリアでの行動と比較しても、今回の被告の行動はささやかなものにすぎません。それでも彼女の仮釈放なし期間8ヶ月をふくむ実刑15ヶ月の判決は、厳しすぎるものとしてオーストラリアでは大きな論争を呼んでいます。そのくらい、市民の抗議行動の権利は、重いものとして認められているのです。東京オリンピック・パラリンピックは、スポーツを利用しながら強いものは不正によって巨大な富をシェアしあうのだ、という印象を市民に与えました。そして、おそらくより多くの不正はさして罪にも問われずに大手をふるっているだろうと、市民は予測しています。このような不正のまかりとおる状態こそ、社会を基盤から解体させているのではないでしょうか。

ドイツの哲学者ユルゲン・ハーバマスは、こう述べています。

「市民的抵抗は成熟した民主主義の重要な構成要素である。社会的な目的のために法律を破る市民を国家がどのように扱うかは、確かにその国の政治文化をよく表している」(Jascha Galaski , Civil Disobedience and Its Effects in Recent History Through 12 Examples, November 15, 2022)。

くり返しになりますが、今回の事件は法律を破ったかどうかすら、不明確なものです。日本社会における、市民の抗議行動への不寛容は、他の先進国と比較してもはるかにきびしいものです。それが、社会の閉塞感を強化し、不正に対するあきらめを蔓延させ、人びとの基本的な倫理感を腐食させていく。それは社会が生き生きとすること、社会がその内側から未来をうみだすことをやめることだとおもいます。

海外で若い世代が気候危機に憂慮し、憤り、ときに「過激すぎる」行動に走ることを、日本社会の多くのひとは眉を顰めるかもしれません。しかし、それは、この危機的状況のなかにあって、とりわけ若い世代がいまだ未来を人間が切り拓く力を信じていること、そして社会のうちに生き生きとした力が脈打っているということの表現でもあるとおもいます。近代社会は、矛盾をはらみながらも、こうした社会の危機を察知し、強者の不正、社会の矛盾に憤る力によってこれまで数々の達成をなしとげてきました。その知恵が、先ほど紹介した、抗議行動への慎重な扱いにつながっているのです。

日本社会の衰弱はあらゆる指標が物語っています。その衰弱の要因のひとつが、こうしたささやかな、世界的にみれば市民的不服従というカテゴリーにすら該当しないかもしれない行動すら、厳罰をもってのぞもうとするような、強者の不正への寛容、弱者の憤りへの不寛容ではないでしょうか。

以 上

***********************

酒井隆史(さかいたかし) 略歴

1965年生まれ。

専攻 社会思想史、都市社会論。

◆主要著作

『通天閣———新・日本資本主義発達史』(青土社、2011年)

『完全版自由論』(河出文庫、2019年)

『暴力の哲学』(河出文庫、2016年)

『ブルシット・ジョブの謎』(講談社現代新書、2021年)など

◆訳書

ピエール・クラストル『国家をもたぬよう社会は努めてきた』洛北出版

デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ』岩波書店(共訳)『官僚制のユートピア——』以文社、『負債論』以文社(監訳)

マイク・デイヴィス『スラムの惑星』明石書店(監訳)

デヴィッド・ウェングロウ+デヴィッド・グレーバー『万物の黎明』光文社(近刊)など。